Мониторинг состояния физического развития детей, подростков и молодежи представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического развития детей, подростков и молодежи и является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения Российской Федерации [15,27,28].

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья детей, подростков и молодежи [26,34,38,39]

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

- Выявление причинно-следственных связей между состоянием физического развития детей, подростков и молодежи и воздействием факторов среды обитания школьников в современных условиях;

- Прогнозирование состояния физического развития детей, подростков и молодежи;

- Установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического развития детей, подростков и молодежи;

- Формирование регионального информационного фонда (в части информации о состоянии физического развития детей, подростков и молодежи);

- Определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое развитие детей, подростков и молодежи;

- Подготовка решений о реализации мер, направленных на укрепление физического здоровья населения;

- Информирование государственных органов, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, а также граждан о результатах, полученных в ходе мониторинга.

Проведение мониторинга включает в себя:

- Наблюдение за состоянием физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи;

- Сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи.

В ходе реализации задач Положения «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 916 проведено исследование морфофункционального развития сельских школьников Нижегородской области в период с 2010 по 2013 гг. на базе Центра здоровья для детей г.Арзамаса, реализующего свою деятельность на основании приказа Минздравсоцразвития № 597н от 19.08.2009 г. «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака» [29]. Работа выполнена в 4 этапа.

Этапы исследования | Объем выполненной работы |

1 этап – организационный (2010 г) | Изучение научных источников в формате статей, авторефератов, диссертаций, монографий, метод. указаний, приказов и др. |

2 этап – проведение измерений, формирование баз данных (2011-2012 гг.) | Комплексная оценка физического развития (соматоскопия, соматометрия, физиометрия) — 4619 школьников (2137 мальчиков и 2482 девочки). Функциональное тестирование — 964 школьника (499 мальчиков и 465 девочек). |

3 этап — научный анализ результатов, разработка оценочных таблиц, научные публикации, подготовка рукописи диссертации (2012 г) | Публикации ВАК - 4 статьи Другие публикации — 4 статьи Внедрение результатов исследований отражено в документах: 1. Приказ Министерства здравоохранения Ниж.обл. № 1719 от 19.07.2012 «Об утверждении оценочных (центильных) таблиц физического развития сельских школьников Нижегородской области» 2. Комплексная оценка физического развития школьников. Методические указания, 2012. |

4 этап — апробация оценочных таблиц, публикации, подготовка рукописи диссертации (2013 г) | Внедрение результатов исследований отражено в документах: 1. Физическое развитие детей и подростков РФ: Сборник материалов (выпуск VІ) Под ред. акад. РАН и РАМН А.А.Баранова, член-корр. РАМН В.Р.Кучмы, 2013. Публикации ВАК – 3 статьи Другие публикации — 7 статей |

На первом этапе (2010 г.) осуществлялся научный поиск и изучение научно-методической литературы по теме исследования; проводился подбор необходимых средств и методов для проведения комплексных обследований. Информационный поиск проводился в следующих направлениях: динамика показателей морфофункционального развития сельских школьников (с 1946 г.), особенности физического развития (ФР) городских и сельских школьников на современном этапе, динамика и оценка ведущих критериев биологического возраста (с 1968 г.), соматотипологические особенности развития, динамика и характеристика функциональных резервов, методологическая основа разработки стандартов ФР детей и подростков на современном этапе, методы статистической обработки данных, методология комплексной оценки ФР. Всего изучено 263 литературных источников, из них 44 иностранных авторов.

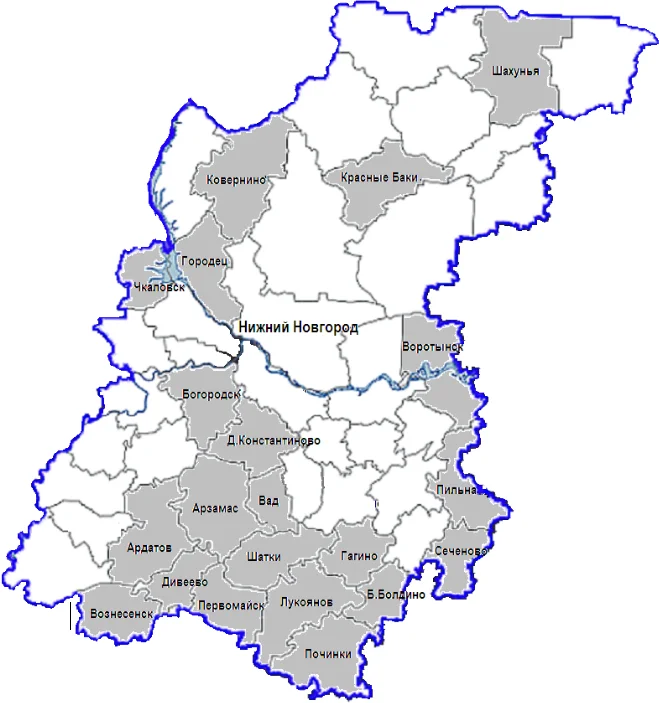

На втором этапе (2011-2012 гг.) проведена комплексная оценка ФР 4619 сельских школьников (СШ) (2137 мальчиков и 2482 девочки) из 21 района Нижегородской области (рис.1) сертифицированными врачами-педиатрами Центра здоровья для детей г.Арзамаса (Е.А.Болтачева, Н.В.Жулин и др.) и врачами-специалистами Нижегородской Государственной медицинской академии (д.м.н., проф. Н.А.Матвеева, д.м.н., проф. Ю.Г.Кузмичев и др.), согласно методическим указаниям Приказа МЗ РФ № 621 от 30.12.03 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». Исследования проведены генерализующим методом [31,42].

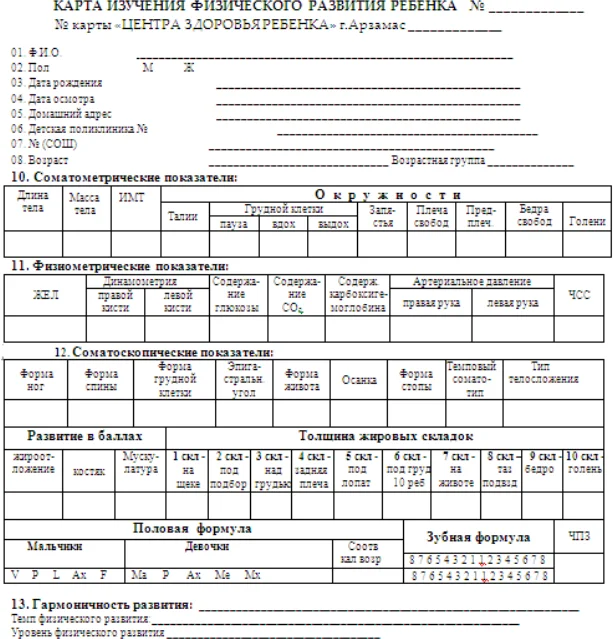

Одновременно осуществлялось формирование электронной базы данных с использованием результатов осмотров из типовых карт здорового образа жизни ребенка Центра здоровья для детей г.Арзамаса (ф.№002-ЦЗ/у-2 (приказ МЗ России №597 от 19.08.2009)).

Возраст детей определяли по правилу, принятому в медицинской практике [132,198]. Возрастную группировку полученных результатов производили с различными интервалами в зависимости от возраста обследованных (табл.2.).

возрастная группа (лет) | возрастной интервал | |

начало интервала (от) | конец интервала (до) | |

7 | 6 л 6 м | 7 л, 5 м, 29 дн. |

8 | 7 л 6 м | 8 л, 5 м, 29 дн. |

9 | 8 л 6 м | 9 л, 5 м, 29 дн. |

10 | 9 л 6 м | 10 л, 5 м, 29 дн. |

11 | 10 л 6 м | 11 л, 5 м, 29 дн. |

12 | 11 л 6 м | 12 л, 5 м, 29 дн. |

13 | 12 л 6 м | 13 л, 5 м, 29 дн. |

14 | 13 л, 6 м | 14 л, 5 м, 29 дн. |

15 | 14 л, 6 м | 15 л, 5 м, 29 дн. |

16 | 15 л, 6 м | 16 л, 5 м, 29 дн. |

17 | 16 л, 6 м | 17 л, 5 м, 29 дн. |

Примечание: л — лет, м — месяцев, дн. — дней

Критерии включения школьников в исследование: 1) учащиеся 1-11 классов сельских общеобразовательных школ с выделением 3-х возрастных групп по ступеням обучения (1 группа — 7-10 лет; 2 группа — 11-14 лет; 3 группа — 15-17 лет); 2) I-II группа здоровья по результатам комплексной оценки и условно здоровые дети (III гр. при отсутствии обострений 1-2 хронических заболеваний в течение 1-2 лет до момента обследования в соответствии с рекомендациями приказов №№ 113 и 114 МЗ России от 21.03.2003г. «Об утверждении отраслевой программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003-2010 годы»); 3) отсутствие острых (в течение 1 мес до начала осмотра) заболеваний и клинически значимых признаков синдрома вегетативной дистонии [6,10,24,26,30,40].

Общая численность обследованного контингента СШ Нижегородской области приведена в таблице 3.

Виды исследований | Число исследованных параметров | Кол-во обследованных школьников | Метод исследования |

Антропометрическое, соматоскопическое и физиометрическое исследования | 29 | 4619 | Комплексная оценка физического развития генерализующим методом (соматоскопия, антропометрия, физиометрия) |

Функциональное исследование | 11 | 964 | функциональные пробы: Мартине-Кушелевского, Штанге, Генчи |

Комплексное обследование проведено согласно методическим рекомендациям по эксплуатации программного комплекса АКДО [33]. Программа обследования включала соматоскопию, антропометрию, физиометрию и функциональное тестирование [12,20,24,33,40].

Результаты обследования сельских школьников заносили в разработанную с целью унификации «Карту изучения физического развития школьника» (рисунок 2), включающей 29 параметров, характеризующих морфофункциональное развитие.

Третий этап исследования (2012 г.). На этом этапе проводили теоретический и статистический анализ и обобщение полученных в ходе исследования результатов. По материалам обследования разработали (при участии автора) оценочные (центильные) таблицы ФР для сельских школьников Нижегородской области в возрасте от 7 до 17-ти лет. Новые нормативы представлены в виде одномерных оценочных центильных шкал для показателей морфофункционального развития, а также таблиц для диагностики степени развития постоянных зубов и половой зрелости.

Четвертый этап исследования (2013 г.) включал апробацию оценочных таблиц ФР сельских школьников, публикацию результатов исследований в научных изданиях. Проводились оформление и апробация данной диссертационной работы.

Результаты работы рекомендованы для принятия решений по здоровьесбережению сельских школьников в деятельности Центра здоровья для детей г.Арзамаса. Разработанные в ходе исследования оценочные таблицы внедрены в учебно-воспитательный процесс изучения дисциплин медицинского блока и научно-исследовательскую работу кафедры медицинской подготовки и безопасности жизнедеятельности Арзамасского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (рис.1).

Методы исследования

Для достижения поставленной цели и реализации задач исследования применялись следующие методы:

- Анализ, систематизация и обобщение данных научно-методической литературы;

- Комплексная оценка ФР, включающая соматоскопию, антропометрию и физиометрию;

- Измерение уровня функциональных резервов;

- Методы статистической обработки данных.

Все исследования проводились перед выполнением трудовых, спортивных, учебных нагрузок с соблюдением основных требований к гигиеническим условиям с учетом противопоказаний и правил обследования [24,36,40], а также согласно рекомендациям по организации обследования детей с применением АКДО [33].

Анализ, систематизация, обобщение данных научно-методической литературы

Для решения поставленных задач нами были изучены монографии, диссертационные работы, авторефераты, статьи в журналах, сборниках, содержащие результаты исследований морфофункционального развития и функционального состояния организма детей и подростков.

Комплексная оценка физического развития

В ходе антропометрических измерений проводилось исследование длины и массы тела (ДТ, МТ), окружности грудной клетки (ОГК). Физиометрическое исследование проводилось с определением жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамометрии правой и левой кисти (ДПК, ДЛК), частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического и диастолического артериального давления (САД, ДАД).

Для каждого ребенка были рассчитаны индексы:

- весоростовой индекс (BMI = MТ / ДТ2, где МТ — выраженная в килограммах; ДТ — выраженная в метрах;

- жизненный индекс (ЖЕЛ/МТ), где ЖЕЛ — выраженная в миллилитрах, МТ — выраженная в килограммах;

- силовой индекс (ДПК/МТх100), где ДПК — выраженная в килограммах, МТ — выраженная в килограммах.

Для изучения динамики показателей ФР использовали материалы научного отчета З.А.Спитковской (НИИ педиатрии) по состоянию здоровья школьников г. Горький и области в 1945/46 г. [37], показатели физического развития сельских школьников, обследованных в 1967/68 гг. (Н.А.Матвеева с соавт.) [41].

Тип телосложения оценивался по конституциональной схеме В.Г.Штефко и А.Д.Островского (1929) в изложении С.С.Дарской (1975), согласно которой типы конституции подразделялись на астеноидный, торакальный, мышечный и дигестивный (табл.4). При выявлении признаков, характерных двум и более несмежным типам, соматотип расценивали как неопределенный. К нему также относили детей с патологическими изменениями грудины и ребер («куриная грудь», «грудь сапожника»)[14,24,44].

ПРИЗНАКИ: | Тип телосложения | |||

Астеноидный | Торакальный | Мышечный | Дигестивный | |

Форма спины | сутулая | прямая | прямая | уплощенная |

Форма грудной клетки | уплощенная | цилиндрическая | цилиндрическая | коническая |

Эпигастральный угол | острый | прямой | прямой | тупой |

Форма живота | впалый или прямой | прямой | прямой | выпуклый |

Форма ног | О-образная | нормальная | О- или Х-образная | Х-образная |

Развитие костяка | 1 балл | 1–1,5 балла | 2–3 балла | 2,5–3 балла |

Развитие мускулатуры | 1 балл | 1,5–2 балла | 2–3 балла | 2–3 балла |

Развитие жироотложения | 1 балл | 1–1,5 балла | 1,5–3 балла | 2–3 балла |

Биологический возраст (БВ) определяли по числу постоянных зубов (ЧПЗ) и степени выраженности вторичных половых признаков (ВПП).

У детей 7-12 лет при осмотре определяли количество зубов, молочные или постоянные, цвет, форму, положение в зубной дуге, состояние твердых тканей. Результаты осмотра зубов заносили в специальную схему — зубную формулу (табл.4). Горизонтальная линия в схеме обозначала зубы верхней или нижней челюсти, вертикальная — правую или левую половину челюсти. Молочные зубы обозначали римскими цифрами, постоянные — арабскими [24,26,40].

У школьников с 10-11 лет определяли ВПП, развитие которых приурочено к конкретному паспортному возрасту и происходит в определенной последовательности.

У мальчиков определяли:

Оволосение подмышечных впадин — Ax (Axillaris): отсутствие волос — Ах-0 (0 баллов), единичные волосы — Ах-1 (1 балл); редкие волосы в центре подмышечной впадины — Ах-2 (2 балла); волосы густые прямые, распространяющиеся на всю впадину — Ах-3 (3 балла); волосы густые и вьющиеся по всей впадине — Ах-4 (4 балла).

Оволосение лобка — P (Pubis): отсутствие оволосения — Р-0 (0 баллов); появление единичных волос — Р-1 (1,1 балл); оволосение редкое, только по центру лобка — Р-2 (2,2 балла); волосы густые и прямые, растущие неравномерно по всей поверхности лобка — Р-3 (3,3 балла); волосы густые и вьющиеся, растущие равномерно в виде треугольника по всей поверхности лобка — Р-4 (4,4 балла); волосы густые и вьющиеся, распространяющиеся также и по внутренней поверхности бедер — Р-5 (5,5 балла).

Развитие кадыка — L (Larings): отсутствие роста — L-0 (0 баллов); щитовидный хрящ гортани начинает выпячиваться — L-1 (0,6 балла); выпячивание кадыка выражено отчетливо — L-2 (1,2 балла).

Мутация голоса — V (Vox), признаки детского голоса — V-0 (0 баллов); изменение голоса — V-1 (0,7 баллов); голос с мужским тембром — V-2 (1,4 бала).

Оволосение лица — F (Facialis): отсутствие волос на лице — F-0 (0 баллов); оволосение начинается над верхней губой — F-1 (1,6 балла); волосы появляются на подбородке, над верхней губой волосы жесткие — F-2 (3,2 балла); волосы распространяются над верхней губой и в области подбородка, начинают расти бакенбарды — F-3 (4,8 балла); отмечается слияние зон роста волос в области подбородка и над губой, рост бакенбардов хорошо выражен F-4 (6,4 балла); все зоны роста волос соединяются F-5 (8,0 баллов).

У девочек определяли:

Развитие молочной железы — Ма (Mammae): железы не поднимаются над поверхностью грудной клетки Ма-0 (0,0 баллов); кружок около соска и сосок образуют вместе единый конус Ма-1 (1,2 балла); железы значительно приподнимаются вместе с околосоковым кружком и соском Ма-2 (2,4 балла); железы округлой формы с сосками, приподнимающимися над околососковым кружком Ма-3 (3,6 балла).

Оволосение лобка — Р (Pubis): отсутствие волос — Р-0 (0,0 баллов); единичные волосы — Р-1 (0,3 балла); волосы на центральном участке лобка редкие, длинные Р-2 (0,6 балла); по всему треугольнику лобка волосы длинные, вьющиеся и густые Р-3 (0,9 балла).

Оволосение подмышечных впадин — Ах (Axillaris): волосы отсутствуют — Ах-0 (0,0 баллов); волосы единичные — Ах-1 (0,4 балла); волосы редкие в центре впадины — Ах-2 (0,8 балла); волосы длинные, густо вьются по всей впадине — Ах-3 (1,2 балла).

Становление менструальной функции — Ме (Menarche): отсутствие менархе — Ме-0 (0,0 баллов); начало менструальной функции на момент осмотра — Ме-1 (2,1 балла); менструации нерегулярные — Ме-2 (4,2 балла); менструации, регулярно протекающие в течение года — Ме-3 (6,3 балла).

Провели оценку биологического возраста исследуемого контингента по полной половой формуле с использованием баллов полового созревания (Т.М.Максимова, 1984). Каждый признак половой формулы оценивали в баллах [19,22,24,36,40].

Сравнение уровня физического развития и биологического возраста сельских детей и подростков с городскими школьниками провели в соответствии со стандартами физического развития детей г.Нижний Новгород 2011/12 гг. [8,25].

Жизненная емкость легких является показателем вместимости легких и силы дыхательных мышц. Измерение ЖЕЛ производится с помощью суховоздушного или водяного спирометра. Испытуемый зажимает нос, после чего делает максимально глубокий вдох, плотно обхватывая при этом мундштук спирометра губами, и далее полный выдох до конца. Процедуру повторяют 2-3 раза и регистрируют наибольший результат. Снижение ЖЕЛ в динамике указывает на ухудшение функционального состояния ребенка.

Динамометрия (мышечная сила кистей рук характеризует степень развития мускулатуры. Измеряется ручным динамометром. Обследуемый при этом стоит прямо, отводит руку в сторону и производит максимальное сжатие 2-3 раза сначала одной, а затем другой рукой. В протокол исследования записывают наибольшие показатели (отсчет по шкале, в кг).

Частота сердечных сокращений (пульс) — важная характеристика, многосоставная компонента, динамика ее позволяет судить об адаптации системы кровообращения к потребностям организма. Существует ручной пальпаторный метод исследования ЧСС и автоматический.

Частота сердечных сокращений зависит от возраста, индивидуальных особенностей, типа регуляции. У людей с преобладанием симпатической регуляции имеет место тенденция к высокой ЧСС (тахикардии), при преобладании парасимпатической регуляции — к редкой ЧСС (брадикардии). ЧСС выше в вертикальном положении тела по сравнению с горизонтальным, подвержена суточным колебаниям (биоритмам). Во время сна она снижается на 3-7 и более ударов, после приема пищи возрастает, особенно если пища богата белками, что связано с увеличением поступления крови к органам брюшной полости. Температура окружающей среды оказывает влияние на ЧСС, которая увеличивается в линейной зависимости от нее.

Артериальное давление (АД) определяют с помощью тонометра. При измерении АД у подростков 12 лет и старше используют взрослую манжету (13x26 см), у дошкольников и младших школьников — детские возрастные манжеты (табл.5).

Возраст, лет | Размеры манжетки, см |

до 1 года | 4 |

1 — 3 | 5 — 6 |

4 — 7 | 8 — 8,5 |

8 — 9 | 9 |

10 — 13 | 10 |

14 — 17 | 13 |

Измерения проводятся на правой и (или) левой руке, освобожденной от одежды. Рука должна удобно лежать на столе ладонью вверх. Манжета накладывается на плечо, причем ее нижний край — примерно на 2 см выше внутренней складки локтевого сгиба. Измерение АД выполняется с точностью до 2 мм рт. ст., три раза с интервалом 2-3 мин. В карту обследования регистрируются значения всех трех измерений.

Основные правила измерения АД у детей:

- В течение 30 мин до измерения АД детям не следует принимать кофеинсодержащие продукты и курить (что очень актуально для детей подросткового возраста);

- Измерение АД нужно проводить не раньше, чем через 1 ч после приема пищи, прекращения физических нагрузок, пребывания на холоде,

- Измеряющий АД должен вкратце объяснить обследуемому процедуру измерения, чтобы избежать отрицательной реакции с его стороны, которая может послужить причиной повышения АД;

- Во время измерения пациент должен сидеть, опираясь на спинку стула, с расслабленными, несмещенными ногами, не менять положения и не разговаривать на протяжении всей процедуры, необходимо создать комфортные условия;

- Измерения выполняют в положении сидя или стоя с 2-летнего возраста ребенка; до 2 лет измерение проводится в положении лежа при расположении локтевой ямки на уровне сердца;

- Если повторные величины АД отличаются от предыдущих значений более, чем на 5 мм рт. ст., следует провести дополнительные измерения;

- АД измеряют на обеих руках и учитывают наибольшее; в дальнейшем определение проводят на руке с большим давлением;

- При отсутствии подходящих манжет возможна эмпирическая поправка (табл.6).

Возраст, лет | Оценка физического развития | ||

нормальное | Дефицит массы тела | Избыток массы тела | |

8 | +10 | +15 | +5 |

9 | +10 | +15 | +5 |

10 | +10 | +15 | 0 |

11 | +5 | +10 | 0 |

12 | 0 | +5 | 0 |

Примечание: величины ДАД следует рассматривать без поправок, так как различия в их значении при измерении стандартной и возрастной манжетками несущественны

Отмеряют артериальное давление (систолическое и диастолическое) с помощью тонов (фазы звуков) Короткова:

- Внезапно возникающие, ясные, «щелкающие» тоны с нарастающей ясностью;

- Тоны становятся мягкими, превращающимися в шумы;

- Звуки вновь становятся звонкими параллельно с усилением звучности;

- Тоны теряют звучность;

- Полное исчезновение звуковых явлений,

При появлении первых звуков (1-я фаза) отмечают уровень систолического артериального давления (САД), резкое ослабление или исчезновение звуков (4-я и 5-я фазы) — диастолическое артериальное давление (ДАД).

Разработку нормативных таблиц для оценки физического развития проводили с использованием центильного метода. Для получения объективных результатов провели комплектование однородной статистической совокупности: наполняемость каждой возрастно-половой группы составляла более 100 человек и включала практически здоровых детей (I, II, III группы здоровья), посещающих сельские образовательные учреждения.

Центильный метод объективно и реально характеризует распределения индивидуальных показателей в сжатом виде. Все варианты оцениваемого признака распределили от минимального до максимального значения и методом математического преобразования весь ряд разделили на 100 частей. В колонках центильных таблиц показаны границы изучаемого признака для определенной процентной (или центильной) доли всех детей конкретной возрастно-половой группы.В используемой шкале выделили границы 3(5), 10, 25, 50, 75, 90, 95(97) центилей. В зависимости от номера центильного интервала (ЦИ), отражающего расположение индивидуального признака обследуемого в ряду, провели оценку в соответствии со следующей схемой:

1 ЦИ — до 3(5) центилей, зона области «очень низких» величин, встречается редко у здоровых детей (не чаще 3 или 5%). Ребенку требуется обследование или консультирование, он относятся к «группе диагностики».

2 ЦИ — от 3(5) до 10 центиля, зона области «низких» величин. Ребенок нуждается в консультировании, если имеются отклонения в состоянии здоровья или развития, он относится к «группе внимания».

3 ЦИ — от 10 до 25 центиля, показатели расцениваются как «пониженные, ниже среднего», определяется у 15 % детей.

4 ЦИ — от 25 до 50центиля, зона области показателей средних величин, определяется у 25 % детей.

50 центиль — представляет медиану шкалы.

5 ЦИ — от 50 до 75 центиля, зона области показателей средних величин, определяется у 25 % детей.

6 ЦИ — от 75 до 90 центиля, зона области повышенных показателей и выше средних, определяется у 15 % детей.

7 ЦИ — от 90 до 97 (95) центиля, зона области повышенных величин, определяется у 5(7)% детей. Для ребенка показано консультирование, если имеются отклонения в состоянии здоровья или развития, он относится к «группе внимания».

8 ЦИ — от 97 (95) центиля, зона области высоких величин, определяется у 3(5)% детей. Ребенку требуется обследование или консультирование, он относится к «группе диагностики».

Величины признака в 4-м и 5-м ЦИ оцениваются как «средние, или типичные, относительно сверстников по возрасту и полу».

5-й и 95-е центили предназначены для оценивания показателей САД, ДАД, ЧСС и BMI.

К типичным вариантам нормы ДТ относят величины в пределах 2-7 ЦИ, соматометрических признаков 3-6 ЦИ. Оценка ЖЕЛ и мышечной силы рук 7-м или 8-м ЦИ свидетельствуют о высоких функциональных возможностях мышечной и респираторной систем, а в 1-м и 2-м — о низких. За возрастной норматив ЧСС принимаются оценки в диапазоне 3-6 ЦИ; значения ЧСС, соответствующие 2 и 7 ЦИ считаются пограничными. Брадикардия диагностируется при соответствии ЧСС 1 ЦИ, тахикардия — 8 ЦИ [24,25].

По полученным результатам измерений разработали центильные шкалы для оценки физического развития, включающие 17 показателей (ДТ, МТ, BMI, ОГК, ЖЕЛ, ДПК, ДЛК, САД, ДАД, ЧСС, проб Штанге, Генчи и Мартине-Кушелевского).

В шкалах показаны максимальные и минимальные значения каждого признака. Диапазон колебаний признака разделен на 8 центильных интервалов. Использование в практике таких таблиц просто и удобно. Каждый признак находится в конкретном интервале центильной шкалы соответствующей возрастно-половой таблице [7,9,11,18,26,32].

Группы физического развития определяли на основе сочетанной оценки основных антропометрических признаков — ДТ и МТ [24,25]. На основании центильных интервалов ДТ идентифицировали оценку физического развития — от очень низкого до очень высокого. Далее в зависимости от соотношения длины и массы тела через BMI определили группы физического развития по следующей схеме:

- Нормальное физическое развитие (НФР) — положение параметров ДТ в зоне 2-7 ЦИ и BMI в зоне 3-6 ЦИ;

- Отклонения в физическом развитии:

- Избыточная масса тела (ИМТ) — расположение показателей ДТ в зоне 2-7 ЦИ и BMI в зоне 7-8 ЦИ;

- Низкая масса тела (НМТ) — расположение показателей ДТ в зоне 2-7 ЦИ и BMI в зоне 1-2 ЦИ;

- Высокая длина тела (ВДТ) — расположение показателей ДТ в зоне 8 ЦИ при любых значениях BMI;

- Низкая длина тела (НДТ) — расположение показателей ДТ в зоне 1 ЦИ при любых значениях BMI [24,26].

Измерение функциональных резервов

С целью оценки уровня функциональных резервов (УФР) организма провели измерение отдельных параметров системы кровообращения и дыхания. Это связано с той ролью, которую выполняют сердечно-сосудистая и дыхательная системы в осуществлении ответной реакций целостного организма на воздействия из окружающей среды. Многие авторы рассматривают кардио-респираторную систему как универсальный индикатор функциональных резервов организма [1,4,5,16,17].

Проба Мартине-Кушелевского включала измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления до и после дозированной физической нагрузки. Проба Штанге — задержку дыхания после максимального вдоха. Проба Генчи - задержку дыхания после обычного выдоха. Пробы проводились согласно методическим рекомендациям функционального тестирования [41,43]. Данные проб фиксировали в унифицированной карте изучения физического развития сельских школьников (табл.2.3). Перед проведением проб оценили гемодинамические показатели покоя. За возрастной норматив ЧСС, САД, ДАД принимали оценки показателей в диапазоне 3-6 ЦИ. Дети с оценками в 1, 7, 8 ЦИ проходили повторные измерения после 30- минутного отдыха. При получении устойчивых (повторных) показателей ЧСС, САД и ДАД в 1, 7, 8 ЦИ дети были допущены к проведению функциональных проб только после консультации и разрешения врача [23,43].

Результаты проанализировали и сравнили с нормативами показателей уровня функциональных резервов городских школьников [23].

Для оценки степени развития дыхательно-мышечного аппарата проводили измерение экскурсии грудной клетки, составляющей разницу между показателями ОГК при максимальном вдохе и максимальном выдохе. Полученные результаты сравнили с данными аналогичных измерений в 1967/68 гг. [4,41].

Все использованные в работе данные получены при непосредственном участии автора, как на этапе постановки цели и задач, разработки оценочных таблиц и методических рекомендаций, подходов и их выполнения, организации исследования, так и сбора первичных данных, проведении исследования, статистической обработки, анализа и обобщения результатов для написания и оформления рукописи.

Методы статистической обработки данных

Формирование и обработку баз данных проведенных исследований осуществили в программе ЕХCEL-2003, СУБД FoxPro 2.6. Статистическую обработку и анализ данных провели с использованием прикладных программ Biostatistics v.4.03, Statistica v.6.0 [35].

Для характеристики изучаемых показателей вычисляли среднюю арифметическую величину выборочной совокупности (М). Показателями варьирования полученных результатов служили среднее квадратичное отклонение (σ), m — ошибка репрезентативности (генеральная средняя) и CV — коэффициент вариации. Для решения задач исследования применили методы вариационной статистики, методы оценки достоверности результатов (критерий t-Стьюдента, доверительный интервал р2 для оценки достоверности различий качественных признаков, корреляционно-регрессивный анализ) [9,13,16,21]. Непараметрический центильный метод использовали при создании оценочных таблиц физического развития сельских школьников, сравнительной характеристики морфофункциональных показателей изучаемых коллективов [18,24,32].

Выводы

- За период 1946-2012 гг. у сельских школьников Нижегородской области произошли существенные количественные и качественные изменения тотальных размеров тела (длины и массы тела, окружности грудной клетки) с увеличением всех средних значений показателей и ускорением темпов физического развития на 2-3 года. С 1968 г. произошло снижение показателей функциональных тестов по результатам кистевой динамометрии, пробы Штанге, жизненного и силового индексов;

- У сельских школьников за период с 1968 г. произошло ускорение развития вторичных признаков полового созревания — у девочек на 1 год, у мальчиков — на 2-3 года. Между городскими и сельскими подростками выявлены различные сроки проявления вторичных половых признаков с общей тенденцией отставания по уровню биологического развития учащихся сельских школ;

- По уровню и структуре морфофункционального развития сельские школьники отличаются от городских разнонаправленностью возрастно-половых показателей. Детей и подростков, проживающих в современных условиях сельской местности, характеризует преобладание мышечной силы кистей рук (7-11 лет на 1,4-3,2 кг, р

- Исследование распределения соматотипов показало преобладание среди учащихся городских школ мальчиков и девочек торакального телосложения (на 11,6% и 2,7% соответственно пола), а среди сельских школьников — детей мышечного типа телосложения (на 9,1% и 7,2% соответственно пола). Для детей астеноидного соматотипа характерно отставание биологического возраста (43,6%), а для школьников мышечного и дигестивного телосложения, напротив, ускоренное развитие (21,7% и 20,6%);

- Функциональные резервы, оцененные по результатам проб Штанге, Генчи и Мартине-Кушелевского, у 36,6% сельских школьников определены как отличные и хорошие, у 38,2% — удовлетворительные, а у 25,2% учащихся — неудовлетворительные. В сравнении с городскими школьниками, сельские дети и подростки, особенно мальчики, показали лучшие результаты восстановления частоты сердечных сокращений и артериального давления после выполнения пробы Мартине-Кушелевского;

- На основании установленных у сельских школьников существенных различий с городскими детьми и подростками в показателях морфофункционального состояния и, учитывая несоответствие их закону нормального распределения, разработали и внедрили в педагогическую и медицинскую практику региональные оценочные таблицы физического развития для учащихся сельских школ в виде центильных шкал.